Ficción: Stela

1 abril, 2025

El cuento Stella de Mario Urtecho nos transporta a la Nicaragua del siglo XIX. Con una prosa evocadora, Urtecho traza un linaje de pasiones y desafíos que culmina en un desenlace sorprendente, donde la historia personal se entrelaza con la gran literatura al contarnos el nacimiento del poeta universal Rubén Darío.

Para Ivana

Una noche por semana los Mayorga se reunían con parientes y amigos en la vieja casona de Santiago de los Caballeros de León. En sus animadas pláticas rememoraban leyendas en las que la mayoría de protagonistas fueron antepasados suyos. Tales tertulias también las hacían otras familias criollas de la metrópolis, impidiendo así que el tedio se aposentara en sus vidas y el olvido engullera preciados recuerdos. Entre los Mayorga destacaban relatos del Cid Campeador —de quien se decían descendientes—, vencedor de muchos enemigos de la corona y muerto en sangrienta batalla contra los almorávides, nómadas y feroces monjes-soldados procedentes del interminable Sahara.

Esas evocaciones atraían a Stella, adolescente de la familia y poseedora de la extraña virtud de imaginar de manera vívida lo escuchado. Atenta a los detalles del relato del Cid, miraba el cadáver lavado por sus hombres, y a sí misma, al lado de su viuda Ximena, frotándolo con bálsamos y mirra, acicalándolo con blancos talares y cota de malla, viéndolo sobre Babieca, en la mano izquierda su temida Tizona, sin yelmo, ojos abiertos y cabellera al viento, para ser visto por moros y cristianos. En el fragor de la lucha y al lado del Campeador, Stella oyó los chasquidos del acero, el seco crujir de huesos y carnes rasgadas, los gritos y blasfemias de los heridos, y vio a los almorávides huyendo entre la hedentina de la muerte.

Sus padres le habían permitido lo que a otras niñas estaba vedado: leer, escribir, cabalgar, arrear ganado con los campistos, cazar en montes vecinos, jugar en la calle, conversar sin discriminar temas con estudiantes nacionales y extranjeros del Colegio Tridentino San Ramón y otras libertades. Tal conducta, alejada de los preceptos que regían la patriarcal sociedad, le granjeó mala fama y pocas amigas. Los poemas de Sor Juana Inés la seducían y sumergían en atronadores silencios, intensos escalofríos y sacudidas vertiginosas, como los raudales del Río San Juan. Aunque agraciada y culta, no tuvo pretendientes entre los hombres de entonces, más interesados ellos en mujeres que cumplieran lo establecido por la Santa Madre Iglesia, les dieran hijos y administraran sus casas y oficios.

Se relacionaba con personas de todos los estratos sociales y a nadie extrañaba verla en animadas pláticas con vendedoras del mercado, oyendo historias de la colonia contadas por indias sutiabas o visitando El Laborío, barrio donde funcionaban afamados talleres de ebanistería, orfebrería y restauradores de imágenes de santos, y lugar de residencia de prestigiados poetas, músicos, escritores, pintores, obreros de oficios varios, empleadas de casonas señoriales y gente negra llegada del Caribe, enrolados en la milicia o empleados en rudas faenas agropecuarias. Con ellos hablaba y todos la respetaban.

Muertos sus padres, su hermano mayor asumió la jefatura de la familia y la dirección del comercio, la agricultura y la ganadería. Una mañana de abril de 1818 dos jóvenes negros, comerciantes, de buen vestir, grata presencia y tonada diferente, buscaron a su hermano. Uno dijo llamarse Domingo, presentó al otro como su hermano y dijo que eran oriundos de Veraguas, provincia de Panamá. Esa visita encendió sus alarmas y sabedora de sus pálpitos, intuyó que algo infrecuente le ocurriría. Los jóvenes establecieron negocios y gracias a su solvente economía fueron aceptados por aquella aristocracia plagada de prejuicios.

Pronto se supo en la urbe que Stella se casaría con Domingo, por lo civil con el Juez, y ante Dios en Catedral. Su boda con un negro fue piedra de escándalo para la nobleza leonesa. Varios creyeron que era otra de sus extravagancias y auguraron el fracaso de su desatino. Se equivocaron. De esa unión nacieron Sara y Enmanuel, saludables, cabellos rizados, piel caoba, rasgos mulatos. Por tres décadas compartieron la vida, hasta que ella, de cincuenta años, falleció a causa del cólera, y él, dos años después, por fulminante infarto al miocardio.

Sara, convertida en distinguida matrona, dirigió el negocio de granos con las principales ciudades del país; exportó alimentos, ron y productos de la naciente industria nicaragüense a Panamá; importó de Francia y España bienes que satisficieron demandas de la alcurnia criolla, y se casó con el cónsul de Costa Rica.

Enmanuel, 45 años, vigoroso, de buen porte y aspecto se encargaba de embarcar productos en el puerto de Corinto, recibía y trasladaba a León las mercaderías llegadas de ultramar, y mantenía actualizado los inventarios en bodegas, pero nada más. Eran conocidos sus borracheras y amancebamiento público con dos vecinas de la Calle Real de lamentable vivir, según vox populi. A Sara preocupaba su díscola conducta y profusa avidez por los hedonismos, y signando los dedos en cruz los pasaba sobre su frente para espantar los calores de la lujuria.

Sucedió que un primo de Sara fue asesinado en una gallera de Chinandega, percance que llevó a su viuda a la muerte. Xóchitl, la hija, quedó sola. Era una atractiva veinteañera de oscura cabellera, grandes ojos negros, piel blanca y voz privilegiada solicitada en los saraos. La matrona vio en ella la esposa que podría conducir a su hermano a las buenas costumbres y el libidinoso no tuvo escrúpulos en desposarla. Sara compró numerosas indulgencias al obispo, incluida la dispensa de las Tres Amonestaciones del Concilio de Trento, que perdonaba el pecado de incesto, por la cercana consanguinidad de los contrayentes.

Una tarde de abril de 1866, las campanas de Catedral alborozadas anunciaron la boda, mientras en Calle Real, las amantes del disoluto aseguraron a viva voz que él volvería a sus lechos, porque la muchacha no tenía los merequetengues que a ellas les sobraban. Aún tibias las sábanas nupciales, él reanudó sus zarabandas con aquellas, y a nadie extrañó que ocho meses después abandonara embarazada a su joven esposa. Ella volvió a casa de la tía que la había apoyado al morir su madre, pero la congoja la abrumó tanto que, en procura de sosiego espiritual, una pariente le propuso distanciarse de la urbe y pasar una temporada en su residencia al norte del país.

Aceptó con la ilusión de dar a luz en paz y sosiego y de inmediato iniciaron los preparativos. Fueron seleccionados los mejores bueyes, forrados con Caña de Castilla los costados de la carreta para aislar el calor, y techada con cuero curtido de res, impermeable a las brisas de la noche o aguaceros rezagados del invierno pasado. Para comodidad de los cuerpos y amortiguar baches del camino, extendieron sobre el camastro gruesas alfombras de tule y mullidos almohadones y, para calentar el frío, cobijas y perrajes. No faltaron tamales, queso asado, tortillas, huevos cocidos, cuajadas, nacatamales, agua, pinolillo, frutas y café.

Así, bien provistos, salieron de León una madrugada de diciembre, y el 18 de enero nació el niño en tierras matagalpas. Con el tiempo fue evidente que la criatura había heredado la febril imaginación de la abuela, las afrocaribeñas pasiones del abuelo y una deslumbrante genialidad propia.

El mundo lo conoció como Rubén Darío.

Costa Rica, julio-noviembre 2024

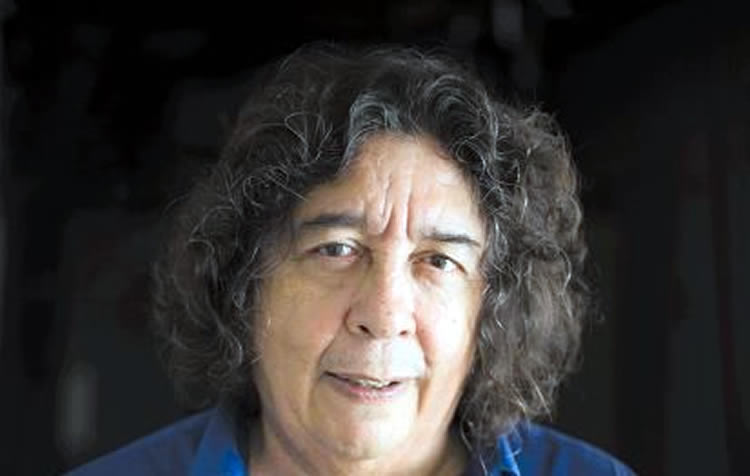

Diriamba, Nicaragua, 1954. Autor de Voces en la Distancia, ¡Los de Diriamba!, Clarividencias, Los nicaraguas en la conquista del Perú, Mala Casta, La mujer del padre Prado y 200 años en veremos. Ha editado la Revista Literaria El Hilo Azul y a prestigiados novelistas, cuentistas, poetas, historiadores y ensayistas, incluida la antología Pájaros encendidos de Claribel Alegría, Poesía Completa de Ernesto Cardenal y la poesía de Leonel Rugama. Ensayos y cuentos suyos han sido publicados en la Revista y Antología de la Academia Nicaragüense de la Lengua, Antología del Cuento Nicaragüense, Revista Cultural Centroamericana Carátula, Editorial Alfaguara, Revista Cultural El Golem (México), L´Ordinaire Latino-américain (Toulouse, Francia), Revista Surcos de Tinta (PEN Argentina), entre otras.